授戒会では何をするの?

授戒に参加する人のことを、戒を授かる弟子と書いて、戒弟さんと言います。

戒弟さんは、本来の御授戒は1週間お寺で寝泊まりをして修行し、そして、朝の坐禅から始まり、お坊さんと一緒にお経を読み法要に参加し食事も修行になるので、作法通りに摂ります。

また、説戒(せっかい)と言って、お釈迦様の教え十六条戒についての勉強、お話を聞いたりします。

そして、1日目から4日目まで、壇上礼(だんじょうらい)・仏祖礼(ぶっそらい)が行われ、これは、お釈迦様から続く歴代の祖師や、これまで仏教の教えを伝えてこられた、お坊さんたちに対して『礼拝の行』です。

毎日、仏祖・祖師をお唱えするごとに1回五体投地の礼拝を行うので、修行僧でも大変なお勤めです。

5日目の夜には、懺悔道場(さんげどうじょう)が行われます。

キリスト教では「ざんげ」と言いますが、仏教では濁点はつかず「さんげ」と読みます。

意味合いは似ていますが、自分が意識していようともしていなくとも、大小かかわらず積み重ねている罪に対して悔い改め、仏様の前で小罪無量(しょうざいむりょう)とお唱えし滅罪をする儀式が行われます。

6日目の夜は、教授道場(きょうじゅどうじょう)・正授道場(しょうじゅどうじょう)が行われます。

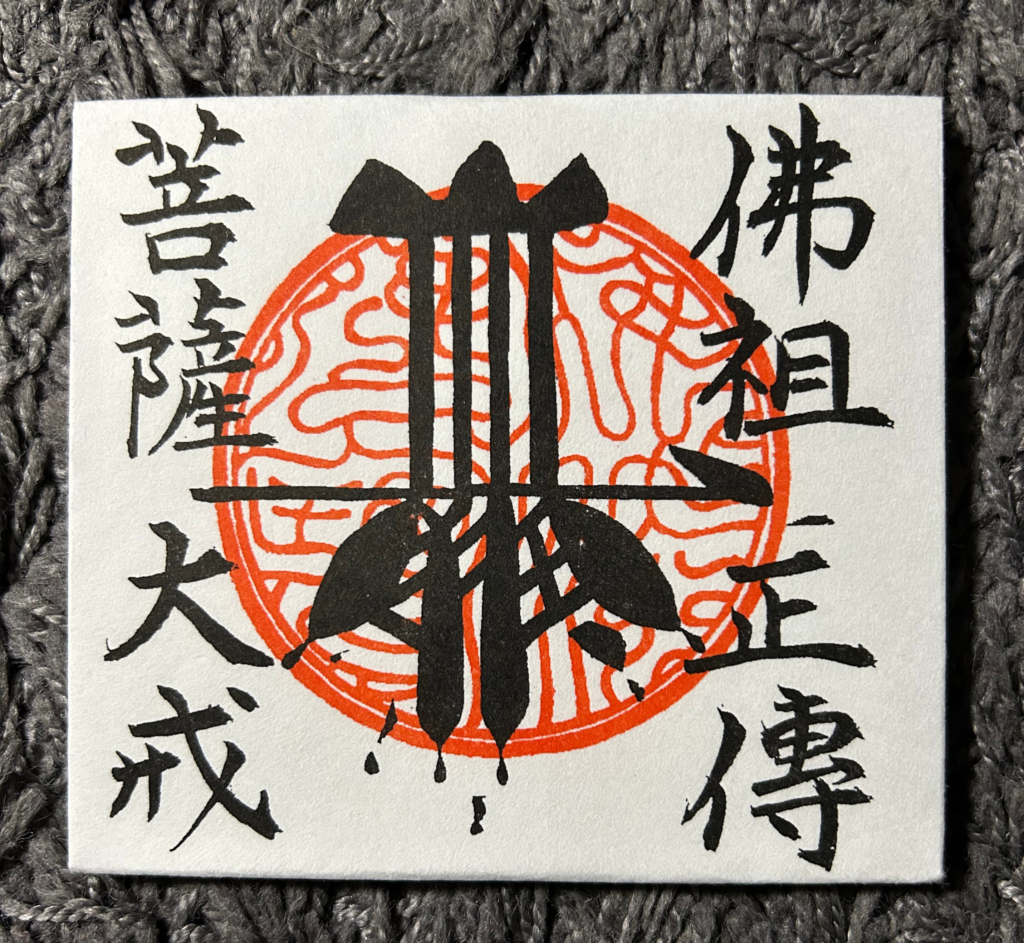

ついに、戒師様から十六条戒と血脈(けちみゃく※仏様の弟子となった証明書のこと)、そして生前戒名である安名(あんみょう)を授かる儀式が執り行われます。

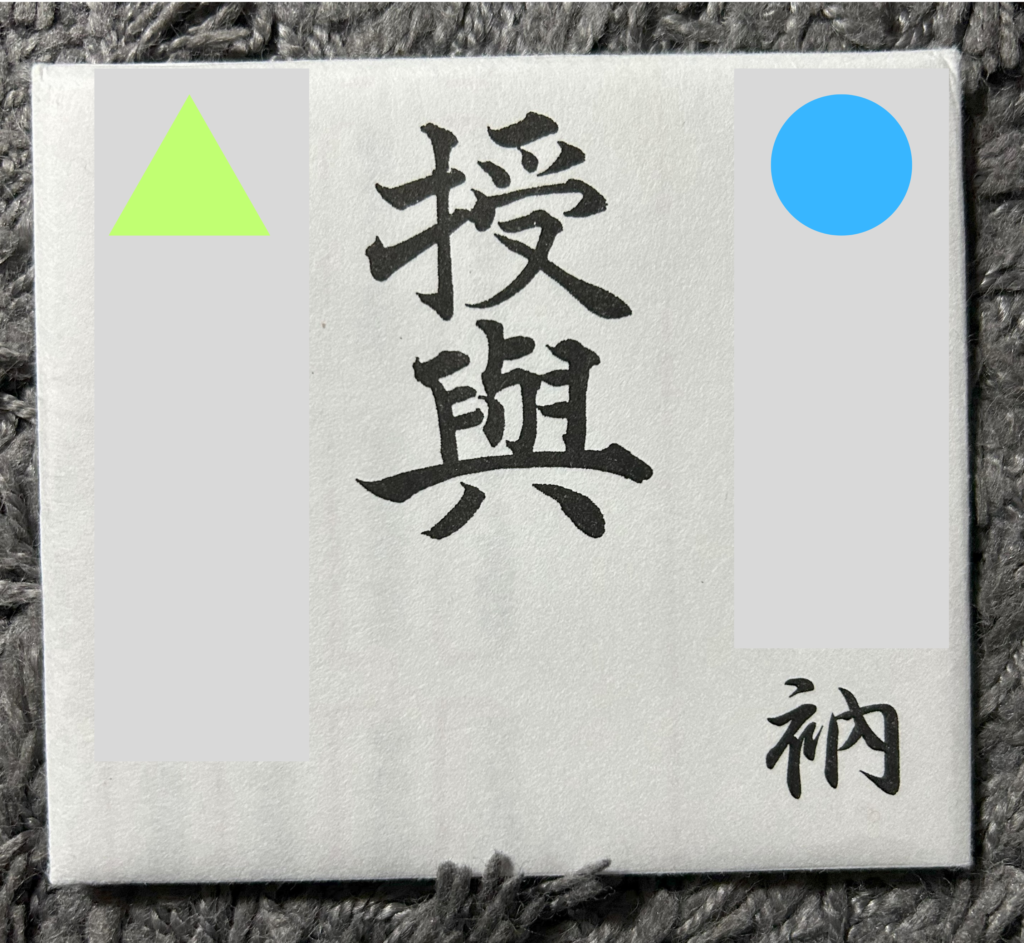

真ん中の写真の右側青〇のところにはお寺と住職の名前

左側の黄緑△のところに戒名が書かれます

最後に戒弟さんたちは、戒師さんから

「衆生仏戒を受ればすなわち諸仏の位に入る。位大覚に同じしおわる、真に諸仏の子なり」

という言葉をかけられます。

これは、仏の戒(十六条戒)を受ければ、仏様と同じ位、悟った人と同じことであると同時に、仏の弟子であるという証という意味です。つまり授戒会というのは、十六条戒の菩薩戒を授かるというのは、自発的に戒を守ることをお誓いすることで仏様の弟子になること。

しかし、それに留まらず、戒を拠り所として生きていくことがそれが即ち仏としての位、悟りの世界、安らかな世界に入るということですよということであり、実はそのことがすでに仏の境地として自分が歩んでいるという自覚する儀式なのです。

これが曹洞宗で行われている授戒会の意味だと私は思っています。