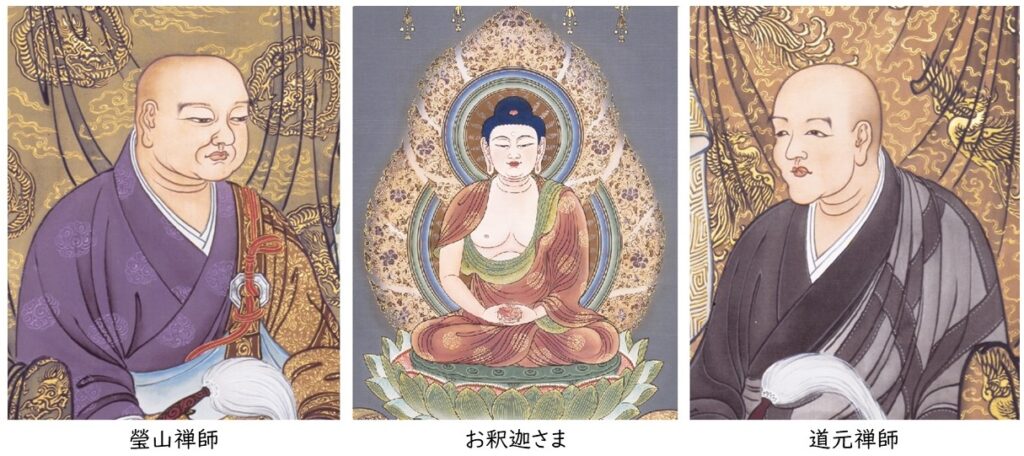

今から800年ほど前の鎌倉時代、道元禅師(どうげんぜんじ)が正伝の仏法を中国から日本に伝え、瑩山禅師(けいざんぜんじ)が全国に広められ曹洞宗の礎を築かれました。

このお二方を両祖と申し上げ、ご本尊であるお釈迦さま(釈迦牟尼仏)とともに一仏両祖として仰ぎます。

曹洞宗は、お釈迦さまより歴代の祖師方によって相続されてきた「正伝の仏法」を依りどころとする宗派です。それは坐禅の教えを依りどころにしており、坐禅の実践によって得る身と心のやすらぎが、そのまま「仏の姿」であると自覚することにあります。

そして坐禅の精神による行住坐臥(「行」とは歩くこと、「住」とはとどまること、「坐」とは坐ること、「臥」とは寝ることで、生活すべてを指します)の生活に安住し、お互いに安らかでおだやかな日々を送ることに、人間として生まれてきたこの世に価値を見いだしていこうというのです。

たちが人間として生を得るということは、仏さまと同じ心、「仏心」を与えられてこの世に生まれたと、道元禅師はおっしゃっておられます。「仏心」には、自分のいのちを大切にするだけでなく他の人びとや物のいのちも大切にする、他人への思いやりが息づいています。しかし、私たちはその尊さに気づかずに我がまま勝手の生活をして苦しみや悩みのもとをつくってしまいがちです。

お釈迦さま、道元禅師、瑩山禅師の「み教え」を信じ、その教えに導かれて、毎日の生活の中の行い一つひとつを大切にすることを心がけたならば、身と心が調えられ私たちのなかにある「仏の姿」が明らかとなります。

日々の生活を意識して行じ、互いに生きる喜びを見いだしていくことが、曹洞宗の目指す生き方といえましょう

曹洞宗の教えの根幹は坐禅にあります。それはお釈迦さまが坐禅の修行に精進され、悟りを開かれたことに由来するものです。禅とは物事の真実の姿、あり方を見極めて、これに正しく対応していく心のはたらきを調えることを指します。そして坐ることによって身体を安定させ、心を集中させることで身・息・心の調和をはかります。

曹洞宗の坐禅

曹洞宗の坐禅は「只管打坐(しかんたざ)」、ただひたすらに坐るということです。何か他に目的があってそれを達成する手段として坐禅をするのではありません。坐禅をする姿そのものが「仏の姿」であり、悟りの姿なのです。私たちは普段の生活の中で自分勝手な欲望や、物事の表面に振りまわされてしまいがちですが、坐禅においては様々な思惑や欲にとらわれないことが肝心です。

道元禅師はまた、坐禅だけではなくすべての日常行為に坐禅と同じ価値を見いだし、禅の修行として行うことを説かれています。修行というと日常から離れた何か特別なことのように聞こえますが、毎日の生活の中の行い一つひとつを坐禅と同じ心でつとめ、それを実践し続けることが、私たちにとっての修行なのです。